Hätten Sie’s gedacht? In neun Tagen ist Eurovision Song Contest. In Moskau haben längst die Proben begonnen. Und mich lässt das alles schrecklich kalt.

Gut, werden Sie sagen, das geht den meisten Leuten immer schon so, aber für mich war der Grand-Prix ein prägendes Fernseherlebnis. Als Kind war es der einzige Abend (außer Silvester), an dem ich bis Mitternacht aufbleiben durfte – vorausgesetzt, ich hatte am Mittag brav „vorgeschlafen“. Es war die perfekte Kombination der beiden großen, tragischen Lieben meiner Jugend: Schlager und Statistik.

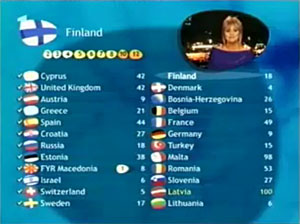

Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich in Bremen dabei, als Guildo Horn und seine Fans alles überrannten (und mir mit ihrer aggressiven Party- und Eroberungsstimmung Angst machten). Ich durfte Stefan Raab nach Stockholm begleiten (und mein einziges Seite-3-Stück in der „Süddeutschen Zeitung“ schreiben), verfasste aus Kopenhagen meinen ersten Quasi-BILDblog-Eintrag, verbrachte dank des Wettbewerbs einen Urlaub im Baltikum und erlebte in Tallinn Ralph Siegel und Bernd Meinunger so hautnah, dass daraus zwei Texte entstanden, auf die ich heute noch ein bisschen stolz bin.

Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich in Bremen dabei, als Guildo Horn und seine Fans alles überrannten (und mir mit ihrer aggressiven Party- und Eroberungsstimmung Angst machten). Ich durfte Stefan Raab nach Stockholm begleiten (und mein einziges Seite-3-Stück in der „Süddeutschen Zeitung“ schreiben), verfasste aus Kopenhagen meinen ersten Quasi-BILDblog-Eintrag, verbrachte dank des Wettbewerbs einen Urlaub im Baltikum und erlebte in Tallinn Ralph Siegel und Bernd Meinunger so hautnah, dass daraus zwei Texte entstanden, auf die ich heute noch ein bisschen stolz bin.

In den letzten Jahren ging ich dann wieder ein bisschen auf Abstand, konnte es dann aber doch nicht lassen, den Wettbewerb ausführlich zu begleiten – und insbesondere, ihn immer wieder gegen ungerechte Kritik in Schutz zu nehmen.

Und eh jetzt jemand ankommt und sagt, dass es abwegig sei, sich überhaupt so viel mit einer solchen Quatschveranstaltung zu beschäftigen: Der Grand-Prix ist exakt so wichtig, wie man ihn nimmt. Das hat er zum Beispiel mit der Fußball-Bundesliga gemein, nur dass deren Fans sich nicht so oft dafür rechtfertigen müssen.

Ich glaube auch nicht, dass sich der Grand-Prix nur ironisch gebrochen genießen lässt, mit der Konträrfaszination angesichts all der Demonstrationen schlechten Geschmacks, die da geboten werden. Natürlich ist es eine bizarre Veranstaltung, aber eigentlich reizvolle Bizarre daran ist schon die Idee, Nationen um die Wette singen zu lassen. Und die Inszenierung ist seit einigen Jahren state-of-the-art – man kann den Eurovision Song Contest inzwischen auch als eine Leistungsschau der Fernsehshow-Produktion sehen, insbesondere was die Bühnenbilder angeht.

Aufbau der Bühne in Moskau. Foto: eurovision.tv

Normalerweise hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon damit angefangen, meine Umgebung mit ausgewählten Video-Höhe- und Tiefpunkten der Teilnehmer zu nerven. Aber in diesem Jahr – nichts.

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen.

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen.

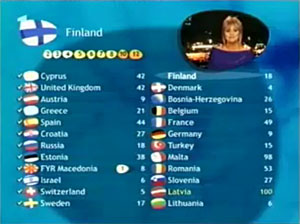

Und natürlich gibt es Sympathie-, Freundschafts- und Nachbarschaftspunkte, die es zum Beispiel den Ländern Ex-Jugoslawiens oder der früheren Sowjetunion leichter machen, weit nach vorne zu kommen. Das ist auch nicht schlimm: Griechenland und Zypern haben einander immer schon fast immer zwölf Punkte gegeben. Deshalb kann es Zypern – im Gegensatz zu Deutschland – kaum passieren, auf dem letzten Platz zu landen. Andererseits hat Zypern trotzdem – im Gegensatz zu Deutschland – noch nie gewonnen.

Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“?

Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“?

Natürlich ist das ungerecht. Es ist alles ungerecht. Auch dass die 84.000 Andorraner zusammen genau so viel Einfluss auf den Sieger haben wie die 142.000.000 Russen, was jedem Einwohner des Pyrenäenstaates fast 1700-mal so viel Macht gibt. Auch dass die Briten einfach in ihrer Landessprache singen können und trotzdem von allen verstanden werden. Auch dass die Skandinavier einander mögen, aber keiner uns. Auch dass den Osteuropäern immer diese Show-Nummern so gefallen, obwohl wir Westeuropäer beschlossen haben, dass es gefälligst nur auf das Lied ankommen soll (jedenfalls wenn wir keine gute Show machen), und wir waren schließlich zuerst da.

Noch bekloppter als der Wettbewerb an sich ist der Glaube, dass in ihm auf eine irgendwie halbwegs objektive Weise das beste Lied gewählt würde. Oder werden sollte. Oder werden könnte.

Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei.

Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei.

Andererseits war es immer wieder faszinierend zu sehen, wie einzelne Titel in ganz Fernseheuropa einen Nerv trafen – auch solche, bei denen man das nicht unbedingt vorhersehen konnte, wie der estnisch-amerikanischen Funk-Nummer vor ein paar Jahren.

Aber nun haben die Leute so oft nicht so abgestimmt wie sie sollten, und anders als damals, als Irland in zehn Jahren fünfmal den Wettbewerb gewannt, ist das heute ein Problem. Deshalb zählt das Urteil des Publikums, dem offenkundig nicht zu trauen ist, in diesem Jahr nur noch zur Hälfte – die andere Hälfte jedes Landesvotums bestimmt eine Jury. In der für Deutschland sitzen H. P. Baxxter (Scooter), Jeanette Biedermann, Guildo Horn, Sylvia Kollek und Tobias Künzel (Die Prinzen), und damit hat man die lästigen Türken mit ihren komischen Vorlieben schon mal aus dem Rennen.

Es ist nicht ganz klar, inwiefern es diesen Wettbewerb aufwertet, wenn man das erratische Votum von vielen durch das erratische Votum von wenigen ersetzt – es sei denn, man geht davon aus, dass Frau Biedermann, „Bild“-Schlagerkönigin 1998 und und 1999 trotz der Unterstützung eben dieser Zeitung im Vorentscheid zum Grand-Prix nur vierte, eine Expertin sei, die besser als wir normalen Fernsehzuschauer weiß, was gute Musik und damit siegeswürdig ist.

Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen, warum uns eigentlich keiner mag (und damit womöglich schon eine halbe Antwort gibt).

Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen, warum uns eigentlich keiner mag (und damit womöglich schon eine halbe Antwort gibt).

Es ist das demokratische Element, das den besonderen Reiz solcher Abstimmungen ausmacht. „Deutschland sucht den Superstar“ demonstriert das gerade eindrucksvoll und zeigt auch das gute Gespür des Publikums, das sein Unterhaltungsbedürfnis dadurch befriedigte, dass es die Skandalnudel Annemarie viel länger im Rennen ließ, als es der Jury gefiel, sie am Ende im Finale aber doch lieber nicht dabei haben wolle. Das schlimmste an der Entmachtung des Publikums aber ist das Misstrauen seiner Urteilskraft, das daraus spricht, und die Bereitschaft, die Regeln so lange anzupassen, bis das gewünschte Ergebnis dabei herauskommt. Wenn sich in diesem Jahr herausstellt, dass sogar trotz Wiedereinführung der Jurys Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien ganz hinten liegen sollte, hat der Grand-Prix ein echtes Problem. Aber vielleicht können Punkte für die großen Geldgeberländer ja doppelt zählen. Oder es werden Punkte für Nachbarländer verboten. Oder man legt gleich eine Reihenfolge fest, bei der am wenigsten wichtige Länder hinterher unglücklich sind.

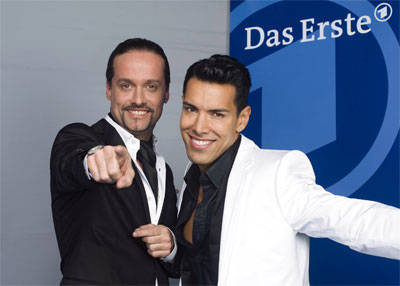

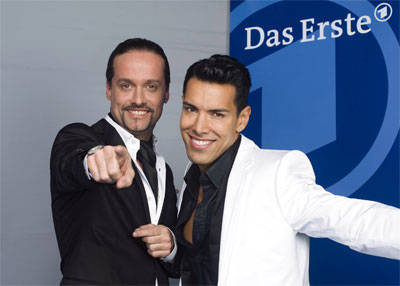

In Deutschland hat man das Publikum aus der Auswahl des Kandidaten, der „für Deutschland“ singen soll, wie es so schön heißt, in diesem Jahr sicherheitshalber ganz herausgehalten. Die Begründung, man wolle so etablierte Künstler rekrutieren, die sich nicht dem Risiko einer Niederlage in der Vorentscheidung aussetzen wollen, wurde spätestens durch die Kür des Siegers ad absurdum geführt: Es gewann der peinliche Erfolgsproduzent Alex Christensen, mit einem Projekt, dem man schon am Namen anmerkt, dass es nicht von Dauer sein soll: „Alex swings, Oscar sings“. Es wirkt wie ein Rückfall in Zeiten, als Ralph Siegel für diesen Zweck Retortengruppen zusammencastete und zum Beispiel „MeKaDo“ nannte.

Alex (links) swings, Oscar (rechts) sings. Foto: NDR

Nun wäre nichts dagegen zu sagen, den Autor so schlimmer Werke wie „Du hast den schönsten Arsch der Welt“, „Du bist so Porno“ oder „Liebe zu Dritt“ nach Moskau zu schicken, wenn das der Wille des Publikums gewesen wäre – so wie es zum Beispiel sein Wille war, mit Stefan Raab und Guildo Horn der Welt gewaltsam zu demonstrieren, dass man Humor hat. Die Auswahl durch das Publikum hat auch den Vorteil, dass bei einem Debakel wie mit den No Angels im vergangenen Jahr, scheinbar „wir alle“ verloren haben – und dass man lange Nächte diskutieren kann (aber nicht muss), ob Carolin Fortenbacher mit ihrem modernen Schlager erfolgreicher gewesen wäre.

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“.

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“.

Man darf es ruhig eine Nummer kleiner hängen, aber dass ein Vorentscheid eine wichtige Voraussetzung ist, um eine Identifikation mit dem deutschen Vertreter zu produzieren, steht außer Frage. Nach Ansicht von Meier-Beer schafft der „identitätsstiftende Vorlauf“ überhaupt erst das Interesse am Finale, das „per se nicht interessant genug ist“. Mein Tipp ist, dass die Quote in diesem Jahr entsprechend mies sein wird.

Vielleicht täuscht meine Wahrnehmung, aber kann es sein, dass es noch überhaupt keinen Hype um den deutschen Beitrag gibt? „Miss Kiss Kiss Bang“, diese peinlich betitelte, schrecklich eingängige, irgendwie professionelle, aber furchtbar seelenlose Nummer, ist immerhin bis auf Platz 27 in die deutschen Singlecharts gekommen, aber präsent ist sie in keiner Weise. Beim Echo sind A.S.O.S. (um es jetzt mal abzukürzen) aufgetreten, im ARD-Oma-Programm „Buffet“ waren sie vorgestern, im Sat.1-Frühstücksfernsehen und im RBB-Programmfüllsel „Zibb“ gestern. Ja. In der „Bild“-Zeitung hat die öffentlich-rechtliche ARD einen Medienpartner, der sich nach Kräften und Fähigkeiten abrödelt, den Act interessant zu machen, inklusive Homestory über den Sänger und seine Homosexualität, die vielleicht für ein bisschen mehr Aufsehen gesorgt hätte, wenn man nicht gerade erst zum ersten Mal von ihm gehört hätte und nicht sicher wäre, ihn spätestens am Tag nach dem Grand-Prix schon wieder vergessen zu haben.

Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun.

Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun.

Natürlich werde ich mir die Show nächste Woche trotzdem angucken, schon aus alter Verbundenheit, und weil der nette hr3-Moderator Tim Frühling als Vertretung oder Nachfolger von Peter Urban moderieren darf und diese Erfüllung seines Jugendtraums schon deshalb verdient hat, weil er der einzige ist, den ich kenne, der auf längeren Autofahrten Mitreisende dazu zwingt, Best-Of-Grand-Prix-CDs zu hören. (Außer mir natürlich.)

Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich

Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen.

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen. Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“?

Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“? Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei.

Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei. Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen,

Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen,

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“.

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“. Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun.

Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun. Das sind sensationelle fünf exakt richtig gesetzte Länder und insgesamt zwölf Punkte, die

Das sind sensationelle fünf exakt richtig gesetzte Länder und insgesamt zwölf Punkte, die