Joachim Widmann, Chefredakteur der Nachrichtenagentur ddp, schreibt zu dieser Debatte:

Lieber Herr Niggemeier,

ich hoffe, dass wir uns bei all dem Furor, der in dieser Sache mittlerweile glüht, auf eines einigen können: Wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Wir sind bei ddp sorgfältig darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Jeder ist gehalten, an seinem Platz perfekt zu arbeiten. Wir stellen das mit einer mehrstufigen Produktion sicher – so sicher, wie das eben geht. Dennoch kommt es, wie in jedem Handwerk, trotz aller Sorgfalt gelegentlich zu Fehlern, die ja niemand absichtlich verursacht oder übersieht.

Entscheidend ist der professionelle Umgang mit einer Fehlleistung. Daher habe auch ich mich über die zweite Meldung zu dem fehlerhaften „Bild“-Vorab geärgert. Da hätte sinngemäß klar stehen müssen, dass die Bafin sich gegen eine falsche Darstellung der „Bild“-Zeitung stellt. Sie dürfen mir glauben, dass diese Meldung intern bei uns ausgewertet wurde. Sie hat gegen unsere eiserne Regel verstoßen, dass erkannte Fehler umgehend transparent korrigiert werden müssen. Hier wurde zwar der Fehler irgendwie korrigiert, jedoch unklar und nicht transparent. Da das auch ohne Ihr Zutun leider jeder gesehen hat, muss das nicht weiter öffentlich debattiert werden. Was sollen wir noch dazu sagen?

Ich schreibe in etwas ungelenkem Deutsch „erkannte Fehler“, weil es in der Natur unerkannter Fehler liegt, nicht korrigiert zu werden. Das kommt bei täglich Hunderten ddp-Meldungen aber sehr, sehr selten vor. Die allermeisten Fehler erkennen wir selbst, bevor eine Meldung gesendet wird. Im anderen Fall sind wir sehr dankbar für einen Hinweis. Dieser wird dann geprüft, und bei Bestätigung des Fehlers machen wir die Korrektur. Unter Profis ist das eine selbstverständliche Dienstleistung, die unseren Kunden unsere Verlässlichkeit beweist.

Herr Höhling hat versucht, das gegenüber dem Leserbriefschreiber deutlich zu machen Angesichts eines Leserbriefs, der ohne große Umschweife unterstellt, hier sei schlampige Arbeit die Regel, war er nicht einmal besonders scharf. Der inquisitorische Ton des Briefes war der Sache nicht angemessen.

Sie wissen als erfahrener Journalist sehr gut, dass mit fehlerhaften oder überdrehten Vorabmeldungen das ungeschriebene Gesetz unseres Handwerks gebrochen wird, dass man Nachrichtenagenturen nicht für die eigene PR missbraucht, weil dies das gegenseitige Vertrauensverhältnis zwischen Medien und Agenturen in für alle Seiten sehr unangenehmer Weise belastet. Mit der Verifikation (oder Falsifikation) solcher Meldungen gelangt man nachts oder am Wochenende, wenn besonders viele Vorabmeldungen eingehen, beim Versuch, bei den Akteuren nachzufragen, an natürliche Grenzen. Daher teile ich Ihr Unbehagen – unser Dilemma liegt darin, dass die große Mehrzahl der Vorabs stimmt, was aber ebenfalls selten gleich geklärt werden kann. Bei einer Meldung zu einem relevanten Thema, die nicht schon auf den ersten Blick unplausibel wirkt, bleibt uns nichts als der handwerklich korrekte Hinweis darauf, dass eine Verifikation zunächst nicht möglich gewesen ist, was nichts anderes heißt als: Diese Meldung muss nicht, aber kann ganz oder in Teilen falsch sein, sie ist jedenfalls vorerst unbestätigt. So haben wir das bei der ersten Meldung zu dem „Bild“-Vorab auch gemacht.

Verdrehte oder falsche Vorabmeldungen sind für uns ein Thema, das auf bestimmte Medien nicht eingegrenzt werden kann, und auch bei den gelegentlich Betroffenen ist derlei unserer Erfahrung nach nicht die Regel und nicht erklärte Absicht. Ich bitte daher um Verständnis dafür, dass wir an einer öffentlichen Debatte nicht teilnehmen können und wollen, in deren Rahmen einzelnen Medien unterstellt wird, vorsätzlich zu lügen. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und gegenüber dem richtigen Gesprächspartner wird ein solcher Lapsus ohne Scheu von uns angesprochen. Aber zu einer Stellungnahme im „Bildblog“ sind wir nun wirklich nicht verpflichtet. Wir bleiben auch da unserer publizistischen Rolle gemäß neutral – was bitte nicht mit Indifferenz oder Verschlafenheit verwechselt werden möge.

Ihr Ansinnen abzulehnen, Herrn Höhlings persönliche Mails in dem Blog zu publizieren, die als öffentliche Stellungnahme nicht gedacht waren, ist daher statthaft und kein Zeichen von Arroganz. Er übt damit genau das Recht aus, über die eigene Publizität zu bestimmen, dessen Verletzung Sie der „Bild“-Zeitung immer wieder vorwerfen. Interessant ist, dass Sie darauf, dass wir unser Schweigen brechen sollten, in dieser Schärfe und Empörung insistieren und Herrn Höhling, gegen dessen ausdrücklichen Wunsch, gewissermaßen „über Bande“ dennoch zitieren. Das erinnert mich doch sehr an das Gedicht über die Elche und deren schärfste Kritiker…

Herzliche Grüße

Joachim Widmann

Chefredakteur

ddp Deutscher Depeschendienst

Lieber Herr Widmann,

vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme!

Ich möchte diese Debatte nicht zu hoch hängen, und die Diskussion über Tonfall und Inhalt der Mails von Herrn Höhling, die ich unfassbar finde, ist schon deshalb schwierig, weil die Leser keine Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild zu machen.

In einigen Punkten muss ich dennoch widersprechen: Es geht nicht um „persönliche“ Mails von Herrn Höhling. Es geht um Mails, die Herr Höhling in seiner Funktion als Stellvertreter des Chefredakteurs von ddp an Leser geschrieben hat, die Anfragen an die E-Mail-Adresse [email protected] geschickt haben. Es handelt sich insofern um offizielle Antworten von ddp, und ich glaube, Sie müssten auch damit leben, wenn jemand diese Antworten im Wortlaut veröffentlicht. Aus Gründen der Fairness habe ich es nicht getan.

Ich habe auch Herrn Höhlings Bitte entsprochen, seine Antwort auf meine journalistische Anfrage nicht zu veröffentlichen. Und ich habe seiner Bitte entsprochen, nicht einmal in meinen eigenen Worten wiederzugeben, ob ddp nun der Meinung ist, einen Fehler gemacht zu haben oder nicht, was ich schon eine erstaunliche Bitte fand.

Sie sagen nun, bei ddp seien Fehler passiert. Ja, darauf können wir uns sofort einigen: Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler (und diese waren sicher nicht die schlimmsten). Interessant ist, dass dieser Gedanke in den E-Mails, die ich kenne und mit denen ddp auf die (berechtigten!) Leserbeschwerden reagierte, fehlt. Der Stellvertreter des ddp-Chefredakteurs hat den Schreibern gesagt, dass ddp sich nichts, aber auch gar nichts vorwerfen lassen muss, und teilweise mit dem Anwalt gedroht.

Natürlich haben Sie das Recht, an einer Debatte über mögliche Fehlleistungen von ddp oder das Problem der Vorabmeldungen nicht teilzunehmen. Aber wenn der ddp Lesern gegenüber unbestreitbare Fehlleistungen bestreitet und ihnen unverhohlen droht, muss er damit leben, dass das öffentlich gemacht und darüber diskutiert wird.

Finde ich.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Niggemeier

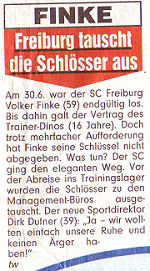

Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“

Aber das ist hier keine Sport-Geschichte, sondern eine Medien-Geschichte. Sie beginnt, wie so viele, in der „Bild“-Zeitung. Sie berichtet am Dienstag, Finke habe „trotz mehrfacher Aufforderung seine Schlüssel nicht abgegeben“. Der Verein habe deshalb die Schlösser ausgetauscht, schreibt „Bild“ und zitiert den neuen Sportdirektor Dirk Dufner mit dem Satz: „Ja – wir wollten einfach unsere Ruhe und keinen Ärger haben!“