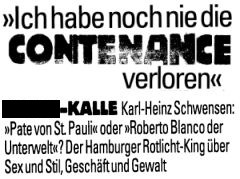

Seit vergangenem Freitag gehöre ich zu der stetig wachsenden Zahl von Menschen, die von Karl-Heinz Schwensen abgemahnt wurden. Karl-Heinz Schwensen ist bekannter als Kalle Schwensen und noch bekannter unter seinem Rufnamen, den er vor Jahren als Größe des Hamburger Rotlichtmilieus bekam. Inzwischen scheint ihm dieser Spitzname unangenehm zu sein oder ihn bei seinen neuen Geschäften zu behindern, und so begann er vor ein paar Jahren damit, juristisch gegen Menschen vorzugehen, die ihn bei diesem Namen nennen.

Im Juli 2007 traf es eine Reihe von Blogs, die sich plötzlich mit der Forderung, den Namen zu entfernen, und Kosten von jeweils vielen Hundert Euro konfrontiert sahen. Ich nahm das zum Anlass, in einem Eintrag ausführlich den Sinneswandel von Schwensen zu dokumentieren. Wenige Jahre zuvor noch hatte er zum Beispiel dem „Stern“ einen „Neger“-Witz erzählt, 1998 sogar selbst in einem Musikvideo mitgewirkt, in dem er bei dem Namen genannt wird, unter dem er bundesweite Berühmtheit erlangte.

Nun ist es aber so, dass Schwensen nicht nur verhindern will, dass er heute noch mit dem Namen angesprochen wird, den er inzwischen als rassistisch und diskriminierend empfindet. Es versucht auch, den alten Namen quasi rückwirkend zu tilgen, als hätte es ihn nie gegeben, und er hat bei diesem Versuch starke Verbündete: die Hamburger Pressekammern, die in ihren Urteilen regelmäßig im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit entscheiden.

Erfolgreich zwang Schwensen zum Beispiel die Tageszeitung „taz“, alte Artikel aus ihrem Online-Archiv zu löschen, in denen sein alter, ihm damals offenbar noch genehmer Spitzname genannt wurde. Die „taz“ unterlag mit ihrem Widerspruch in zwei Instanzen vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Hamburg.

Am Freitag nun traf es also mich. In einem „Blogger-Beitrag“ werde er „in rassistischer und diskriminierender Weise als bezeichnet“, schrieb er per Mail. Er habe den Anspruch, bei seinem richtigen Namen genannt zu werden, gerichtlich durchgesetzt („HansOLG, Az: 7 U 120/05, und LG Hamburg, Az. 324 O 400/05“, „HansOLG, Az: 7 U 53/07, und LG Hamburg, Az. 324 O 395/06“) und verlange „von jedermann“, also auch von mir, „die Unterlassung der Verwendung des diskriminierenden, meine Persönlichkeitsrechte ebenso wie mein Namensrecht verletzenden Pseudonyms“.

Ich habe Schwensen zwar nicht selbst so genannt, aber gestern eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben.

Die Rechtslage ist nämlich dank des unermüdlichen Wirkens der Hamburger Richter einigermaßen unübersichtlich. Es spricht zwar vieles dafür, dass ich den Eintrag damals veröffentlichen durfte: Es muss eigentlich erlaubt sein, anlässlich einer juristischen Auseinandersetzung die Hintergründe zu schildern. Nicht so eindeutig ist aber, ob mein Eintrag mit der Nennung des Spitznamens nach dem Rechtsverständnis der Hamburger Gerichte auch heute, eineinhalb Jahre später, noch öffentlich sein darf. Es ist möglich, die Richter das in meinem Fall ähnlich verneinen würden wie bei den Archiveinträgen der „taz“.

Nach und nach radiert Schwensen seine Vergangenheit aus den Archiven.

Am 23. Mai 2005 erschien im „Spiegel“ zum Beispiel ein Artikel „Guck mal, ob da was geht!“ über den Berliner Wettkönig Ante Sapina. Er ist allerdings nicht identisch mit der Fassung, die im Online-Archiv zu finden ist. Sie wurde — ohne jeden Hinweis auf eine nachträgliche Zensur — um den von Schwensen nicht mehr akzeptierten Rufnamen bereinigt. Die „Spiegel“-Titelgeschichte „Der Fall Reeperbahn“ aus dem Jahr 1997, in der Schwensen ebenfalls samt Spitznamen vorkam, scheint ganz verschwunden zu sein. In anderen Archiven das gleiche Bild. Artikel, in denen Schwensen unter seinem geläufigen Namen vorkam, fehlen entweder ganz, oder das Wort wurde nachträglich klammheimlich gestrichen — wie in diesem Artikel des „Tagesspiegels“ aus dem Jahr 2000.

Ich habe angesichts der zweifelhaften Erfolgsaussichten darauf verzichtet, mich auf einen Rechtsstreit mit Karl-Heinz Schwensen einzulassen, und deshalb die Unterlassungserklärung abgegeben und die entsprechenden Passagen in meinem Eintrag geschwärzt. Ich hoffe, dass die „taz“ ihre Archive am Ende doch noch erfolgreich vor den Zugriffen Schwensens und möglicher Nachahmer schützt. Sie hat am 14. November 2007 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Bis das entscheidet, kann es dauern.