Als ich vor ein paar Jahren in Neuseeland war, wollte ich natürlich unbedingt Kiwis sehen. Wir fuhren in einen kleinen Zoo in der Nähe von Mount Bruce. Die Kassierein empfing uns mit der schlechten Nachricht, dass einer der beiden Bewohner die heftigen Regenfälle der Vortage nicht überlebt hatte. Anscheinend können Kiwis nicht nur nicht fliegen, sondern auch nicht schwimmen.

Kiwis sind zauberhafte Tiere. Aber wir wurden das Gefühl nicht los, dass die Natur uns etwas mitteilen wollte.

· · ·

Die deutschen Zeitungsverleger haben schon wieder jemanden gefunden, der Mitschuld an ihrem Niedergang ist. Diesmal ist es die Sendergruppe ProSiebenSat.1, weil sie in Zukunft die Möglichkeit anbieten will, in ihren Programmen regional begrenzt Werbung zu schalten.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV schlägt Alarm: „Dies würde zu schweren Einbrüchen in den ohnehin hart umkämpften regionalen Werbemärkten führen“, zitiert eine Sprecherin des BDZV in einer Pressemitteilung des BDZV einen Sprecher des BDZV.

Das ist unwahrscheinlich. Warum sollten Unternehmen weniger regional werben, wenn es einen neuen Anbieter regionaler Werbung gibt? Was ist aus der Binsenweisheit geworden, dass Konkurrenz das Geschäft belebt? Was der BDZV vermutlich meint: Das Engagement von ProSiebenSat.1 könnte zu Einbrüchen bei den Erlösen seiner Mitglieder führen.

Alles, was die Einnahmen von Zeitungsverlagen schmälert, ist aber zum Glück in Deutschland verboten — oder sollte es jedenfalls sein. Der BDZV räumt zwar ein, dass es im Rundfunkstaatsvertrag kein entsprechendes Verbot gibt. Das liege aber nur daran, weil man bisher nicht dachte, dass eine solche Regionalisierung technisch überhaupt möglich sei. Die Pläne von ProSiebenSat.1 seien dennoch „rechtswidrig“, denn:

Bereits 1986 habe das Bundesverfassungsgericht — damals im Zusammenhang mit dem niedersächsischen Landesmediengesetz — entschieden, dass regional/lokal ausgespielte Werbung nationaler Fernsehsender den Bestand und die Funktionsfähigkeit der Presse gefährden würde.

Hat es das?

In seinem sogenannten Vierten Rundfunkurteil befasste sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage, ob das niedersächsische Landesrundfunkgesetz mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sei. Es ist eines der Urteile, die das Duale System mit unterschiedlichen Anforderungen an öffentlich-rechtliche und private Sender definierten.

In dem damals zu prüfenden niedersächsischen Rundfunkgesetz gab es eine Passage, die Rundfunkanbietern lokale Werbung untersagte. In Paragraph 26, Absatz 5 heißt es:

Werbung, die nicht im gesamten Verbreitungsgebiet eines zugelassenen Programms nach § 22 verbreitet wird, ist nicht zulässig. Solange das Programm nicht von mehr als 2,5 Millionen Einwohnern in Niedersachsen empfangen werden kann, ist nur eine Werbung zulässig, die Tatsachen, Ereignisse und Angebote mit mindestens landesweitem Bezug zum Gegenstand hat.

Mit dieser Beschränkung sollte die örtliche und regionale Presse vor Konkurrenz auf dem lokalen Werbemarkt geschützt werden. Das, stellte das Bundesverfassungsgericht fest, sei nicht zu beanstanden.

Anders als der BDVZ suggeriert, stellte das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht fest, dass eine solche oder ähnliche Regelung Pflicht oder Notwendigkeit sei. Anders als der BDZV suggeriert, traute sich das Gericht 1986 aus naheliegenden Gründen kein Urteil zu, welche Wirkung werbefinanzierter privater Rundfunk insgesamt auf die Presse haben würde:

Nicht abschließend beurteilen lassen sich die Rückwirkungen einer Werbefinanzierung privaten Rundfunks auf die Presse, insbesondere die Frage, ob der Presse oder zumindest zahlreichen Presseunternehmen hierdurch existenzwichtige Finanzquellen entzogen werden. (…)

Eine derartige Beeinträchtigung würde voraussetzen, daß das Gesamtvolumen der Werbung sich nicht mehr nennenswert steigert, daß ein wesentlicher Teil dieses Volumens von der Presse abgezogen wird und dem Rundfunk zufließt und daß damit die Rentabilitätsgrenze der Presseunternehmen unterschritten wird. Ob diese Voraussetzungen eintreten werden, ist ungewiß. (…)

Was die Auswirkungen auf die Presseunternehmen betrifft, geht die Monopolkommission davon aus, daß die Erhaltung der Printmedien als solche nicht gefährdet sei; doch dürften sie die Werbeeinnahmen der Presseverlage erheblich vermindern. (…)

Über diese und ähnliche Einschätzungen hinausgehende Aussagen erscheinen in der gegenwärtigen Phase, in der Werbung im privaten Rundfunk noch keine nennenswerte Rolle spielt, nicht möglich.

Ich kann nicht ganz ausschließen, dass es juristische Interpretationen dieses Urteils gibt, die über meine Lesart des Offenkundigen hinausgehen. Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die eine überzeugende Rechtsgrundlage dafür darstellen könnten, mehr als 25 Jahre später in einer vollständig anderen Wettbewerbssituation die deutschen Tageszeitungen vor einem neuen Konkurrenten zu schützen.

Überhaupt: dieses endlose Gejammer!

- Regionale Werbung auf ProSieben bedroht die Existenz der Zeitungen!

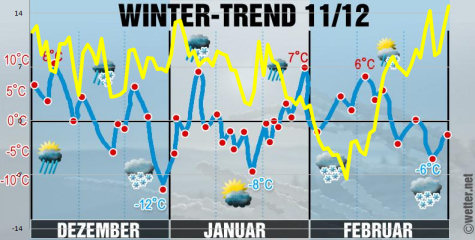

- Das schlechte Wetter bedroht die Existenz der Zeitungen!

- Der 29. Februar bedroht die Existenz der Zeitungen!

- Die Bundesregierung muss das Nicht-Kaufen von Zeitungen verbieten!

Ich bin ein großer Anhänger der Tageszeitung (oder wenigstens ihrer Idee). Aber wenn es wirklich so sein sollte, wie das Geschrei der Verlegerlobby nahelegt, dass die Tageszeitung nur dadurch überleben kann, dass man sie unter Artenschutz stellt und in Reservaten hält, die jeden Morgen gründlich von allen Keimen, Futterkonkurrenten und Parasiten gereinigt werden, mit hohen Schutzmauern und drei Fütterungen täglich — dann ist ihre Zeit vielleicht einfach vorbei.

Heute muss ein großer Tag gewesen sein für Kai Winckler, den Chefredakteur der „Neuen Welt“. Sicher, das sieht auf den ersten Blick nicht gut aus, dass sein Blatt gerade am Kiosk liegt mit der Schlagzeile „VICTORIA – Hurra, ein Junge! Silvia weinte vor Glück“, wo doch die schwedische Prinzessin gerade ein Mädchen zur Welt gebracht hat.

Heute muss ein großer Tag gewesen sein für Kai Winckler, den Chefredakteur der „Neuen Welt“. Sicher, das sieht auf den ersten Blick nicht gut aus, dass sein Blatt gerade am Kiosk liegt mit der Schlagzeile „VICTORIA – Hurra, ein Junge! Silvia weinte vor Glück“, wo doch die schwedische Prinzessin gerade ein Mädchen zur Welt gebracht hat.