Paid Content: Was würden Sie für eine gute Umetikettiermaschine zahlen?

Es ist ein großer gemeinsamer Mustopf, aus dem die Axel Springer AG ihre zahlreichen Medien mit Inhalten befüllt. Weil der Leser aber immer noch fremdelt mit dem Absender „Gemeinsamer Inhalte-Mustopf der Axel Springer AG“, ist daran eine Umetikettier-Maschine angeschlossen, die den identischen Inhalten unterschiedliche Quellen gibt, je nachdem, auf welchen Plattformen sie ausgespielt werden.

Das scheint automatisch zu passieren und geht nicht immer gut, wie bei diesem Artikel über die Chancen von kostenpflichtigem Journalismus im Netz.

Auf welt.de heißt es darin:

Auf abendblatt.de:

Und auf morgenpost.de natürlich:

(Korrekt ist die „Welt“-Version.)

Es hat eine schöne Ironie, dass dieser schiefgegangene Versuch, denselben Inhalt verschiedenen Marken von Online-Medien zuzuordnen, einen Artikel betrifft, in dem es um die Bedeutung von Marken von Online-Medien geht. Die Axel Springer AG meint offenbar, dass ein großräumiges Copy & Paste, ergänzt durch ein gezieltes Suchen & Ersetzen nicht schadet.

Überhaupt ein interessanter Artikel. Er trägt die Überschrift:

Leser akzeptieren journalistische Abos im Netz

Zeitungsverlage in den USA haben es vor gemacht [sic], in Deutschland folgt die Axel Springer AG mit Bezahlmodellen. Eine Studie zeigt, dass Digital-Abos die Umsonstkultur schneller verdrängen als gedacht.

In der wiederum umverpackten Version für die gedruckte „Welt am Sonntag“ heißt es bündiger:

Qualität darf auch kosten

Digital-Abos verdrängen die Umsonstkultur im Internet schneller als gedacht

Den Beweis für diese Behauptungen bleiben die Artikel schuldig. Er findet sich auch nicht in der Studie des „Reuters Institute for the Study of Journalism“, auf die sie sich beziehen.

Die „Welt am Sonntag“, morgenpost.de, welt.de und abendblatt.de schreiben unter Bezug auf die Untersuchung:

Demnach haben sich speziell junge und internetaffine Nutzer mittlerweile daran gewöhnt, dass Qualitätsinhalte im Netz nicht kostenlos verfügbar sind.

In einer repräsentativen Umfrage in neun verschiedenen Ländern antworteten neun Prozent der Nutzer, dass sie für Nachrichteninhalte im Netz bezahlen. Eine Minderheit zwar, doch eine rasch wachsende: Vor einem Jahr waren nur vier Prozent bereit zu zahlen.

(Kleiner faktischer Fehler: Das sind die Zahlen für Großbritannien.)

Und unter den netzaffinen 25- bis 34-Jährigen hat bereits ein Fünftel der Befragten für digitale Nachrichten bezahlt.

„Digitale Abonnements sind inzwischen keine Neuheit mehr, sondern werden als Teil des digitalen Lebens akzeptiert“, kommentiert Studienautor Nic Newman.

Jaaa, das ist nicht ganz, was Nic Newman sagt. Tatsächlich sagt er:

„Pay-walls“ and apps are no longer regarded as novelties, but are now increasingly part of everyday life for many of those wanting to access news.

Der Autor hat den bei Springer ungeliebten Begriff „Paywall“ (oder Bezahlschranke) einfach mal durch „Digitale Abonnements“ übersetzt und aus der Formulierung, dass solche Bezahlschranken für viele Nachrichtennutzer zunehmend Realität sind, gefolgert, dass sie sie auch „akzeptieren“.

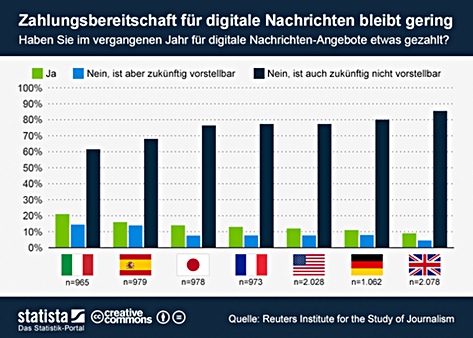

Tatsächlich beschreibt die Studie einen deutlichen Wandel in der Haltung der Internetnutzer. Aber die Ergebnisse kann man auch durchaus ernüchternd finden. So sagen elf Prozent der Deutschen, dass sie im vergangenen Jahr mal für digitale Nachrichteninhalte gezahlt haben. (Die Mehrheit davon übrigens in Form von Einmalzahlungen, nicht als Abonnements, wie die Springer-Medien suggerieren.) Aber nur neun Prozent der befragten Deutschen sagen, dass sie zwar noch nicht gezahlt haben, es sich aber zukünftig vorstellen können.

Vielleicht ist es angesichts dessen doch noch ein bisschen zu früh, zu titeln: „Leser akzeptieren journalistische Abos im Netz“ — jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass so ein Artikel die Realität widerspiegeln soll und nicht den Wunsch des Unternehmens, in dessen Medien er steht.

Dafür spricht auch sonst wenig. Später heißt es in dem Stück nämlich noch:

Abomodelle, das belegt die Reuters-Studie ebenfalls, funktionieren, weil die Leser angesichts der Nachrichtenflut im Netz Orientierung und Qualität suchen. Drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie ihre Nachrichtenquellen bewusst aussuchen. Die Medienmarken der großen Qualitätszeitungen gewinnen angesichts der Flut der Quellen im Netz an Wert, da ihre Leser ihnen vertrauen.

Der letzte Satz, mit dem sich die „Welt“ (bzw. je nachdem die „Morgenpost“, das „Abendblatt“, die „Welt am Sonntag“) scheinbar ihre Zuverlässigkeit und Zukunftstauglichkeit bestätigt, stammt nicht aus der Studie. Dort heißt es deutlich ambivalenter:

Clearly news brands still matter but a strong name and long heritage is no longer enough. Our data show that there still is a yearning — in an ocean of content — for trusted news across a range of subject areas, but newer brands like Yahoo and the Huffington Post are also proving they can fill that role alongside a raft of specialist providers, blogs, and social media too.

Sagen wir so: Ich bin mir nicht sicher, ob es für Springer eine gute Nachricht ist, wenn die Leser angesichts der Nachrichtenflut im Netz verstärkt nach Qualität suchen.

Flausch am Sonntag (54)

[Action-Video eingesandt von Ravel R.]

Wann Forsa begann, für die SPD schwarz zu sehen

Kommen wir noch einmal zurück auf Forsa, das Umfrageinstitut, das zuverlässig die spektakulärsten Umfrageergebnisse liefert und dabei die SPD besonders schlecht aussehen lässt.

Das war nämlich nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der die Zahl der Menschen mit SPD-Wahlabsicht, die Forsa bei den Sonntagsfragen ermittelte, keineswegs nach unten von den Ergebnissen der Konkurrenz abwich. Es ist relativ einfach, diese Zeit zu umschreiben: Es war die Regierungszeit von Gerhard Schröder.

Forsa-Chef Manfred Güllner war einer der wichtigsten Berater des Bundeskanzlers. Die beiden kannten sich schon länger. Schröder war angeblich fasziniert davon, dass Güllner im Wahlkampf 1994 früh deutlich gesagt habe: „Der Scharping schafft’s nicht.“ Und Güllner schätzt Schröder noch heute außerordentlich, weil er der einzige Politiker gewesen sei, den er erlebt habe, der richtig mit Umfrageergebnissen umgehen konnte.

Der SPD war Güllner suspekt, weil sie meinte, dass er Schröder darin bestärkte, die „falsche“ Politik zu machen — Politik, die laut Güllner von einer Mehrheit der Bevölkerung gutgeheißen wurde.

Die Zeitschrift „Cicero“ beschrieb es 2007 in einem Portrait so:

Der Forsa-Chef misstraut dem SPD-Apparat und der SPD-Apparat misstraut Forsa. Aber vermutlich trägt genau diese Erfahrung dazu bei, dass Manfred Güllner und Gerhard Schröder schnell Freunde werden. Schließlich war Schröder schon früh davon überzeugt, dass er nicht mit der SPD, sondern nur gegen sie Kanzler werden kann. Da es bei Schröder gelegentlich recht populistisch zugeht, kann er Güllners Zahlen gut gebrauchen. Und als es der sozialdemokratische Außenseiter 1998 endlich geschafft hat, geht Güllner anders als im Willy-Brandt-Haus im Kanzleramt ein und aus. Auf die Forsa-Zahlen hört Schröder mehr als auf seine Genossen.

Güllner galt als „Schröders Freund“, was ihm und seinem Forsa-Institut nach eigener Einschätzung in der Wirtschaft sehr geschadet hat, aber in der SPD auch nichts brachte. Als Schröder abgewählt wurde, endete damit auch der unmittelbare Einfluss Güllners.

Güllner und die SPD — das ist die Geschichte einer enttäuschten Liebe. Es ist faszinierend, vor dem Hintergrund dieser Beziehung die Umfragewerte der SPD zu analysieren, die Forsa liefert.

In der aktuellen Wahlperiode liegt die SPD bei Forsa, wie gesagt, rund drei Prozent schlechter als im Schnitt der anderen Umfrageinstitute. In der ersten Amtszeit Schröders war das ganz anders. Vor allem nach dem Rücktritt Lafontaines fügten sich die Forsa-Zahlen unauffällig ins Gesamtbild ein:

Nach der Bundestagswahl 2002 ein ähnliches Bild. Es ist die Forschungsgruppe Wahlen, die die SPD konsequent abweichend bewertet: deutlich stärker als die Konkurrenz. Forsa aber neigt in keiner Weise dazu, die Wahlchancen der Sozialdemokrten auffallend negativ zu beurteilen:

Die von Forsa ermittelten SPD-Zahlen brechen dann aber nach unten aus, nachdem Güllners Freund Schröder das Kanzleramt verlassen hat und die SPD kein Interesse zeigt, weiter auf seinen Rat zu hören. Vor allem in der Zeit, in der Kurt Beck den Bundesvorsitz führt, aber schon beginnend unter Matthias Platzeck entfernen sich Forsas SPD-Zahlen von denen der anderen Institute: nach unten. Erst unter dem kommissarischen Vorsitz von Schröders früherem Vertrauten Frank-Walter Steinmeier springt die Forsa-Kurve plötzlich wieder in den Bereich der anderen Umfragen.

Nun kann man allerhand Verschwörungstheorien entwickeln, ob jemand ein Interesse daran hatte, Beck mit besonders negativen Zahlen aus dem Amt zu drängen. Tatsache aber ist, dass die Abweichung der Forsa-Werte für die SPD von denen der anderen Institute, ja nach Parteivorsitzendem deutlich anders ausfällt.

| SPD-Vorsitzender | Forsa | Emnid | Infratest | FW | Allensb. |

| Lafontaine | 38,5 | 40,2 | 40,2 | 43,6 | 38,2 |

| Schröder | 35,2 | 35,2 | 34,9 | 36,2 | 33,8 |

| Müntefering | 29,4 | 28,9 | 29,0 | 29,8 | 29,0 |

| Platzeck | 30,0 | 30,5 | 31,7 | 32,9 | 31,6 |

| Beck | 24,5 | 28,4 | 29,0 | 28,3 | 28,7 |

| Müntefering | 23,3 | 25,1 | 24,7 | 24,9 | 24,7 |

(Tabellendaten umfassen nur Zeitraum zwischen BTW 98 und BTW 09.)

Fassen wir zusammen: Forsa hat nicht immer schon die Wahlchancen der SPD besonders niedrig eingeschätzt. Zur Amtszeit von Kanzler Schröder und insbesondere während dessen Zeit als SPD-Vorsitzender wichen die ermittelten Umfragewerte von Forsa kaum von denen der Konkurrenz ab. Danach aber tat sich eine Kluft auf, besonders unter Kurt Beck als SPD-Vorsitzendem. Im Schnitt um vier Prozentpunkte lagen die Forsa-Werte zu seiner Amtszeit unter denen der Konkurrenz.

Auf Nachfrage der „Süddeutschen Zeitung“ sagte Güllner 2007:

Ich sitze nicht hier und denke mir aus: Wie kann ich Herrn Beck schaden oder der SPD? (…) Wir würden zu Recht verprügelt, wenn ich persönliche Rachegelüste verfolgen würde. Wir referieren nur, was die Menschen uns sagen.

Die Menschen scheinen Forsa damals plötzlich etwas anderes gesagt zu haben als den anderen Umfrageinstituten. Und heute wieder.

(Hinweis, falls das nicht eh klar ist: Meine Berechnungen und Diagramme genügen keinen wissenschaftlichen Ansprüchen, sondern sind relativ grobe Näherungen. Quelle aller Umfragedaten: wahlrecht.de)

Fernsehbasteln mit Friedrich Küppersbusch

Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie es hinter den Kulissen dieser großen aufwändigen Fernsehshows zugeht. Wie man sich das vorstellen muss, wenn ein großes Team von Autoren zusammensitzt und in mühsamer Frickelarbeit aus dünnen Humorfäden filigrane Pointen spinnt.

Nun habe ich ja gerade das Glück, beim Fernsehen zu arbeiten, und kann deshalb hier enthüllen — so:

Die Aufgabe der Redaktion lässt sich hier vielleicht am besten mit dem Dreiklang beschreiben: Zuhören, Staunen, Applaudieren. Solche Elemente gehen natürlich danach noch in einen komplexen Ver- und Entedelungsprozess, bis sie in der fertigen Sendung dann so aussehen:

Seit zwei Wochen sind wir nun mit „Tagesschaum“ auf Sendung, und es ist immer noch ein großes Abenteuer, nicht nur für mich, als (mehr oder weniger) Fernsehneuling. Immerhin ist es nicht mehr ganz so knapp wie in den ersten Tagen — bei der zweiten Sendung haben wir sogar den Ausstrahlungstermin auf Eins Festival gerissen, der immer zwanzig bis dreißig Minuten vor der WDR-Sendung liegt.

Wovon man sich man kein Bild macht: In welchem Maße das Fernsehen noch auf analoges Kassetten-durch-die-Gegend-Tragen angewiesen ist. Zwischen irgendwelchen Außenstellen des WDR und unseren Büros auf dem Abbruchgelände der Kölner Oper wird quasi ununterbrochen Archivmaterial hin- und hergebracht, und wenn die Sendung aufgezeichnet ist, läuft tatsächlich der Aufnahmeleiter mit dem Band auf schnellen Turnschuhen zum WDR. Andererseits ist die Digitaltechnik auch faszinierend: Wie Küppersbusch in einem riesigen virtuellen Studio sitzt, für das eine ganze Batterie von Computern live die Details der Raufasertapete errechnet, um diese Illusion zu erzeugen, es handele sich bloß um ein schäbiges Büro, aus dem wir senden. (Kl. Scherz.)

Anders als beim „Echo“ damals regiert beim „Tagesschaum“ definitiv nicht das Bedenkenträgertum, eher im Gegenteil: Manchmal fragen wir uns sogar, ob wir uns nicht häufiger fragen müssten, ob eine Idee, für die wir uns begeistern können, eine wortspielverliebte Gedankenverknotung überhaupt eine Chance hat, von den Menschen an den Empfangsgeräten verstanden zu werden. Letztlich sind die einzigen relevanten Bedenken bei der Arbeit aber: Ist das originell und schlau genug? (Oder anders gefragt: Gefällt’s Küppersbusch?)

Wenn wir uns an der unfassbaren Fassungslosigkeit Sigmund Gottliebs abarbeiten wollen, ist das trotz ARD-Verwandtschaft kein Problem, und ich wette, wenn wir die Sache interessant genug gefunden hätten, wäre es auch möglich gewesen, in unserer WDR-Sendung die Kontroverse um Carolin Kebekus und ihre vermeintlich zensierte WDR-Sendung zum Thema zu machen.

Die Kritiken waren teilweise so wohlwollend, dass wir froh waren, jetzt noch mehrere Dutzend Sendungen lang die Chance zu haben, so gut zu werden, wie die Kollegen uns fanden. Die Quote ist dagegen überschaubar (zwischen 70.000 und 250.000 Zuschauer hatten die Sendungen im WDR-Fernsehen), was bei einer Show, die erkennbar nicht auf größtmögliche Massenattraktivität angelegt ist, vielleicht auch kein Wunder ist. Was mich ein bisschen enttäuscht: Dass der „Tagesschaum“ im Netz nicht mehr Blasen schlägt — für ein bisschen Viralität müssten Beiträge wie der über Gottlieb, unser Kandidat für den Grand Prix Eurovision de la Schaumson, die Kalauer-Kaskade zu Dieter Hundt oder die Miniatur „Meilensteine der Gesäß-Fotografie“ doch eigentlich taugen.

Na, schaumermal, was da noch geht. Ich freue mich, dass ich an dem Experiment bis zur Bundestagswahl mitwerkeln darf. Und wenn Sie sich nicht durch unseren ganzen Zwei-Wochenschaum klicken wollen, empfehle ich für einen guten Eindruck die Folgen 6 oder 2.

„Tagesschaum“ läuft montags, dienstags und donnerstags um 23:15 Uhr im WDR, kurz davor auf Eins Festival und sobald es fertig ist auf YouTube.

Forsa, das Institut mit dem Umfrage-Schock-Generator

Manfred Güllner hat es noch drauf. Nach all den Jahren und trotz der Flut von Umfragen konkurrierender Unternehmen schafft er es immer noch zuverlässig, mit seinem Forsa-Institut Werte in der „Sonntagsfrage“ zu ermitteln, die die größten Schlagzeilen produzieren.

„SPD stürzt in Umfrage auf 22 Prozent ab“, titelte Reuters. „Umfrage: SPD fällt auf 22 Prozent — Mehrheit für Schwarz-Gelb“, meldete dpa.

Die Online-Medien drehten bei der Übernahme dieser Nachricht routiniert den Lautstärkeregler auf: Einen „Umfrage-Schock für die SPD“, diagnostiziert Bild.de, „Die SPD macht schlapp“, formuliert n-tv.de; „Katastrophale Wahl-Umfrage“, krakeelt „Focus Online“. Und beim „Stern“, gemeinsam mit RTL Auftraggeber der Umfrage, ist der Konjunktiv tabu und deshalb die Wahl schon gelaufen: „Schwarz-Gelb hat die Mehrheit“.

Die aktuelle Forsa-Umfrage ist im Schnitt nicht aktueller als die, die Infratest Dimap am vergangenen Freitag veröffentlicht hat. Über die hat aber allem Anschein nach niemand berichtet. Warum auch? Die SPD verliert einen gerade erst gewonnenen Prozentpunkt wieder und kommt auf 26 Prozent, die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt, die FDP bleibt bei 4 Prozent, alles wie gehabt. Wenn die Leute von Infratest Dimap in die Schlagzeilen wollen, müssen sie sich schon ein bisschen mehr anstrengen, aufregendere Ergebnisse zu produzieren.

Auch die gerade veröffentlichten Ergebnisse von Allensbach, wonach SPD und CDU gegenüber dem Vormonat leicht verlieren, Grüne und Linke leicht gewinnen, scheinen es nicht über die Aufmerksamkeitsschwelle geschafft zu haben.

Bei Forsa dagegen ist immer was los. Wenn nicht gerade die SPD abstürzt, kracht die FDP in den Keller: Zwei Prozent wollten Anfang Januar der Partei angeblich nur noch ihre Stimme geben. Bei keinem anderen Umfrageinstitut war der Höhenrausch der Piraten so heftig: Bis auf 13 Prozent ließ Forsa sie im Bund steigen.

Bei Forsa explodierten die Werte der Grünen bundesweit nach der erfolgreichen Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2011 innerhalb von drei Wochen von 15 auf 28 Prozent. Und nur bei Forsa lagen die Grünen dann viele Wochen teils mit großem Vorsprung vor der SPD, was dafür sorgte, dass aufgeregt die Frage diskutiert werden musste, ob sie nicht einen eigenen Kanzlerkandidaten stellen sollten.

Dank der Mechanismen der Medienwelt werden solche Ausreißer nicht mit entsprechender Vorsicht behandelt, sondern produzieren die größten Schlagzeilen. Das Unwahrscheinliche ist nicht unwahrscheinlich, sondern sensationell. Skepsis hat eine umso kleinere Chance, je notwendiger sie wäre.

Als ich vor ein paar Monaten für den „Spiegel“ darüber geschrieben habe, erzählte mir Klaus-Peter Schöppner, Geschäftsführer von TNS Emnid, dass er sich von seinen Auftraggebern gelegentlich fragen lassen müsse: „Wieso habt ihr nicht ständig die schönen Zacken in euren Kurven?“

Doch die Zahlen von Forsa neigen nicht nur grundsätzlich zur Überreaktion; sie schätzen systematisch die Chancen der SPD niedriger ein als sämtliche andere Institute. Es gibt Theorien, warum die besondere Beziehung von Güllner zu der Partei dafür verantwortlich sein soll. Man kann die glauben oder nicht. Tatsache ist: Forsa ist immer für „Umfrage-Schocks“ für die SPD gut.

Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle SPD-Ergebnisse der Sonntagsfragen von Emnid, Allensbach, Infratest Dimap, der Forschungsgruppe Wahlen und Forsa seit der letzten Bundestagswahl in einem Diagramm aufzutragen:

Klicken macht groß, aber schon in der verkleinerten Version ist unübersehbar, wie konsequent Forsa die Absicht der Menschen, die SPD zu wählen, geringer einschätzt als die anderen.

Über den Zeitraum seit der Bundestagswahl kam die SPD im Wochenschnitt bei den einzelnen Instituten auf folgende Werte:

Forschungsgruppe Wahlen: 28,5 %

Allensbach: 28,0 %

Infratest Dimap: 27,7 %

Emnid: 26,9 %

Forsa: 24,7 %

Das ist bemerkenswert: Der Abstand von Forsa zu dem nächsten Institut ist größer als die Varianz zwischen den vier anderen Instituten. Die Abweichung begann schon kurz nach der Bundestagswahl (SPD: 23 Prozent), als Forsa die Partei auf unter 20 Prozent fallen sah.

Nun beweist die systematische Abweichung keineswegs, dass Forsa konsequent daneben liegt. Möglich ist auch, dass Forsa als einziges Institut die niedrigen Wahlchancen der Partei realistisch einschätzt. Das ist allerdings nicht ganz so wahrscheinlich.

Die Abweichung ist das, was der amerikanische Statistik-Freak Nate Silver als „House Effekt“ bezeichnet. Silver wurde nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl in ungefähr allen deutschen Medien gefeiert für seine Analysen und Auswertungen der Meinungsumfragen.

Das deutsche Wahlsystem ist nicht so komplex, dass es eines Nate Silvers bedürfte. Es würde schon reichen, wenn die Medien die Umfrageergebnisse von Forsa als das einordnen würde, was sie sind: eine auffallende Minderheitenmeinung.

Die Agentur dpa hat das zumindest sehr indirekt gestern mit dem Satz gemacht:

Zwar werden dem Institut Forsa im Willy-Brandt-Haus tendenziöse Umfragezahlen unterstellt.

Aber nur, um die Zahlen in der Folge wieder als Realität zu nehmen und als Ausgangspunkt, um darüber zu spekulieren, was es für Folgen für Sigmar Gabriel hätte, wenn die SPD im Bund ihr bisher schlechtestes Wahlergebnisses von 23 Prozent (2009) im 150. Jahr des Bestehens der Sozialdemokratie unterbieten würde.

Ein Szenario, das im Moment nur laut Forsa der aktuellen politischen Stimmung entspräche.

(Quelle aller Umfragendaten: wahlrecht.de)

Das Revanchefoul des „Zeit“-Geschäftsführers an Klein Erna

So ein Interview ist eine feine journalistische Form. Wenn die Fragen zu forsch sind, kann der Gefragte bremsen. Wenn die Fakten nicht stimmen, kann er widersprechen. Wenn ein Vergleich absurd ist, kann er das bemängeln.

Ganz besonders fein ist es für den Interviewten, wenn er seine Antworten hinterher noch nachbearbeiten kann. Wenn er Informationen nachtragen kann, die ihm spontan nicht einfielen. Wenn er Formulierungen reparieren kann, die missverständlich oder versehentlich verständlich waren.

Soweit die Theorie.

Silke Burmester hat für die „taz“ ein Interview mit Rainer Esser, dem Geschäftsführer des „Zeit“-Verlages geführt. Es ging um die äußerst lukrativen Nebengeschäfte der „Zeit“, um den Umgang des Blattes mit seinen freien Mitarbeitern und die Frage, ob es angesichts der anscheinend blendenden Verfassung der „Zeit“ nicht angemessen wäre, die Freien Mitarbeiter besser zu bezahlen.

Es wurde ein kontroverses Gespräch, das Esser hinterher noch in Form bringen durfte — ein Angebot, von dem er reichlich Gebrauch machte. (Sein Satz „Für ‚Die Zeit‘ zu arbeiten, macht sehr viel Freude“ stand allerdings schon in der Originalfassung.) Der Verlag erklärte den Änderungsbedarf gegenüber newsroom.de damit, dass „in dem Interview einige überraschende Themen angesprochen worden sind, die vorher nicht angekündigt worden sind“. Burmester bestreitet das.

Am Ende des Interviews fragte Burmester Esser jedenfalls:

Wenn „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo käme und mehr Budget wollte, weil es nicht zu rechtfertigen sei, die Freien — auch die Onlinekollegen und die Fotografen — so schlecht zu bezahlen: Würden Sie ihm dann mehr geben?

Essers nachträglich geschriebene Antwort klang plötzlich gar nicht mehr nach den Jubelmeldungen des Verlages, troff aber vor Überheblichkeit:

Vermutlich wissen Sie es noch nicht, aber unsere Branche ist sehr unter Druck. Jedes Jahr kommt anders. Die Anzeigenerlöse sind sehr volatil. Einfach zu sagen, hier sind ein paar Millionen mehr, so stellt sich Klein Erna die Verantwortung eines Zeitungsgeschäftsführers vor. Aber, ich gebe zu, Sie haben ein sehr wichtiges Thema angesprochen, das mich auch bewegt.

Die Figur der „Klein Erna“ war Esser erst im Nachhinein eingefallen, und so passte Silke Burmesterin auch ihre Replik entsprechend an:

Dann dankt Klein Erna dem Onkel für das Gespräch.

Dieser Satz war der einzige, den Esser vor der Veröffentlichung des von ihm redigierten Interviews noch nicht kannte.

Nun weiß ich nicht, ob es diese neun Wörter waren, die Esser im Nachhinein in Rage geraten ließen. Oder ob Burmesters Fragen, auf Zeitungspapier gedruckt, diesen Effekt hatten. Oder, was ich für mindestens so wahrscheinlich halte, der Anblick seiner Antworten. Jedenfalls war er mit dem von ihm redigierten Interview plötzlich gar nicht mehr einverstanden. Und so hinterließ er auf taz.de folgenden Kommentar:

Bevor sich noch mehr TAZ Leser über die Behauptungen von Silke Burmester echauffieren: Silke Burmester weiß bestens, dass die ZEIT in der Regel deutlich besser zahlt als sie in ihrem Interview behauptet hat. Sie selbst hat für ihre Artikel im ZEITmagazin Honorare zwischen 1.300 Euro und 2.000 Euro erhalten für 9.800 bis 19.800 Zeichen. Sie hat wider besseren Wissens, um den Spin ihrer Geschichte zu erhalten, die Dinge verzerrt dargestellt. Ob solche Scheinheiligkeiten den berechtigten Forderungen von freien Autoren nach angmessener Vergütung dienen?

Das ist eine für den überaus erfolgreichen Geschäftsführer des von Rekord zu Rekord eilenden „Leitmediums“ „Zeit“ eine erstaunlich verspannte Anmerkung — und ein Foul. Anscheinend muss jemand, der frei für die „Zeit“ arbeitet und trotzdem mit kritischen Fragen nervt, damit rechnen, dass der Geschäftsführer der Öffentlichkeit die gezahlten Honorare mitteilt — obwohl die hier überhaupt nichts zur Sache tun, denn was die Magazin-Beilage der „Zeit“ zahlt, stand gar nicht zur Debatte.

Inwiefern Burmester wider besseres Wissen falsche Behauptungen aufgestellt hat, lässt Esser ebenso offen wie die Frage, warum er nicht gleich im Interview oder spätestens bei dessen nachträglicher Bearbeitung diesen angeblichen „Scheinheiligkeiten“ angemessen widersprochen hat. Es ist aber auch ein Kreuz mit diesem kritischen Journalismus.

[Ich bin wie Silke Burmester Mitglied beim Verband freier Journalisten, Freischreiber.]

Die Kaninchenverschwörung von Köln

Foto: Robobobobo

Ich war auf einiges vorbereitet, bevor ich für ein paar Monate nach Köln zog: geflieste Häuserfassaden, zwei Meter breite Fußgängerzonen, diese Witzischkeit, diese Biersache, Ortsbezeichnungen wie Sülzgürtel, die Samstagabendapokalypse auf dem Ring, Plattenbauten (Dom). Nur eines hatte ich nicht auf dem Zettel: Kaninchen.

In Köln herrscht eine Kaninchenplage biblischen Ausmaßes, und niemand sagt es einem!

Vermutlich wäre es mir auch nicht aufgefallen, aber seit einigen Jahren lebe ich mit einem Hund zusammen, dem es etwas ausmacht, wenn eine Stadt von Kaninchen beherrscht wird.

Der Hund ist eigentlich ein vergleichsweise gelassenes Tier. Wenn er ohne Leine unterwegs ist, ist schätzungsweise die Hälfte seines Gehirns mit dem gründlichen Kartografieren und Kennzeichnen des Geländes beschäftigt; weitere größere Anteile sind damit befasst, sich ganz knapp außerhalb meiner Rufweite aufzuhalten, andere Hunde zu begrüßen und diese eine Sorte leckeres Gras zu finden. Ein winziger Gehirnteil ist dafür zuständig, losen Kontakt mit mir zu halten.

Riecht er Kaninchen, werden automatisch sämtliche anderen Vorgänge in seinem Hundegehirn heruntergefahren. Es läuft dann ausschließlich das Kaninchenvernichtungsprogramm und beansprucht schätzungsweise 320 Prozent der Prozessorleistung. Je nachdem, ob er an der Leine hängt oder nicht, ist der Hund erregt und empört oder weg.

Nun jagt der Hund zugegebenermaßen nicht nur Kaninchen, sondern auch Mäuse und Eichhörnchen. Aber der Gewinner einer Mäusejagd steht in aller Regel innerhalb von zehn Sekunden fest. (Ich habe keine komplette Übersicht, aber es dürfte aktuell ungefähr 3000:3 für die Mäuse stehen.) Und die Eichhörnchenjagd endet jedesmal damit, dass der Hund hilflos da steht, nach oben schaut, um die Baumspitzen zu kontrollieren, was sehr traurig und lustig aussieht, und es nicht fassen kann, dass niemand etwas gegen diese Plage tut.

Kaninchen sind anders. Kaninchen elektrisieren den Hund nicht nur wie nichts sonst. Sie werden auch ausdauernd und anscheinend über größere Strecken mit wildem, verzweifeltem Bellen verfolgt.

Ich schreibe „anscheinend“, denn ich weiß es ja nicht so genau. Ich stehe ja währenddessen mit der Leine in der Hand am Waldrand.

Das ist keine gute Zeit, die man so verbringt. Nach spätestens zehn Minuten fängt man an, sich zu überlegen: ob der überhaupt den Weg zurückfindet; wieviel Stunden man hier im Notfall warten würde; ob es klüger ist, ihn zu suchen oder am Ort der Trennung zu warten, wie meine Eltern es mir beigebracht haben; ob man einen überfahrenen Hund auch in der Leichenhalle identifizieren müsste, wie man es im Fernsehen mit Mordopfern immer sieht; wie das Leben ohne Hund so wäre; wie man es den Freunden und Kollegen beibringt; ob man irgendwann Zettel an die Bäume heften würde und er Jahre später plötzlich in Berlin an die Wohnungstür kratzen würde.

Bei mir kommt erschwerend meine Soziophobie hinzu: Das Vorletzte, das ich möchte, wenn ich da so stehe und auf meinen Hund warte, der gerade irgendwo unabgesprochen Kaninchen jagt, falls er nicht längst vom Auto überfahren wurde, ist, dass die vorbeikommenden Leute denken: Ach guck mal, schon wieder so ein Depp, der seinen Hund hier freilaufen lässt, tjaha, naja. (Das Letzte, das ich möchte, ist, dass Leute mich dann hilfsbereit, mitleidig oder aufmunternd ansprechen und irgendetwas Lustiges oder Nettes sagen oder etwas Offensichtliches fragen. Ich habe deshalb schon gelegentlich, während ich da so stand, die Leine in der Jackentasche versteckt, damit man denken könnte, ich würde einfach auf irgendwen warten. Aber dann fiel mir auf, dass ich mir so die Chance vergebe, dass jemand die Situation erkennt und sagt: „Ach, suchen Sie womöglich so einen grauen Zottel? Der ist da ganz, ganz hinten, bei den Enten am See.“ Auch blöd.)

Jedenfalls: Kaninchen. Es gibt wenig, was mein Zusammenleben mit dem Hund auf eine so harte Probe stellt.

In Berlin sitzen sie alle im Tiergarten. Deshalb gehen wir da nicht mehr hin. Außerhalb des Tiergartens scheint die Hauptstadt weitgehend kaninchenfrei zu sein. Jedenfalls kann ich weitgehend entspannt mit dem Hund durch die Parks, Heiden und Wälder Berlins und Brandenburgs toben und habe noch nie darüber nachgedacht, was für ein glücklicher Umstand das ist, dass hier keine Kaninchen sind.

In Köln sind die überall. Im Stadtwald. Im Stadtgarten. Im Beethovenpark. An der Universität. Am Aachener Weiher ist es ein Wunder, dass man drei Schritte tun kann, ohne auf eines draufzutreten.

(Toll, theoretisch, wieviel Grün es in Köln gibt. Leider halt komplett verseucht.)

Neulich habe ich eine große Runde durch den Beethovenpark gemacht, den Hund, nach schlechten Erfahrungen am Tag davor und am Tag davor (s.o.), an der Leine. Die Kaninchen schienen zu wissen, was das Band zwischen mir und dem Tier bedeutete, saßen in größeren Gruppen wenige Meter vor uns auf der Wiese, zeigten uns die Nase und, ich schwöre, lachten uns aus. Der Hund konnte nicht glauben, dass er sich das ansehen musste.

Nach dieser unentspannten Tour dachte ich, ich gönne ihm wenigstens ein paar Minuten Freiheit auf dem Stückchen Grün am Hermeskeiler Platz, ein kleiner Flecken Rasen, direkt an der Endhaltestelle der Linie 9 in Sülz, umgeben von Straßen, Geschäften, Häusern. Erst nachdem ich die Leine losgemacht hatte, sah ich das einzelne Kaninchen, das mittendrauf saß.

Das hätte ich auch nicht gedacht: Dass mein größtes Problem in und mit dieser Stadt die Kaninchen wären.

Wo kommen die überhaupt alle her? Sind die irgendwann als Gastkaninchen in die Stadt geholt worden, um beim Graben des U-Bahn-Tunnels unter der Altstadt zu helfen, und nach dem Desaster arbeitslos geworden? Sind das alles Landflüchtler, die es im Bergischen und in der Eifel nicht mehr ausgehalten haben und die Annehmlichkeiten des Lebens in der Großstadt nicht mehr missen wollen?

Köln ist in der Hand von Kaninchen. Im Namen meines Hundes möchte ich fragen: Soll das so?

Irgendwer hat im Ausland womöglich nett gemeinte Dinge über die „Zeit“ gesagt

Mit dieser Diashow wirbt die „Zeit“ dafür, bei ihr zu werben:

Ich bin darüber gestolpert, weil es mir unwahrscheinlich erschien, dass in dem von mir heiß geliebten „Economist“ ein solcher Quatsch stehen könnte wie der, dass die „Zeit“ Intellektuelle und Promis gleichzeitig anspreche. (Sind „Promis“ überhaupt eine werberelevante Zielgruppe?)

Im Archiv fand sich keine Spur von dem angeblichen „Economist“-Zitat, also fragte ich bei der Pressestelle von iq media, dem Vermarkter der „Zeit“, ob man mir eine Quelle nennen könnte.

Eine Antwort bekam ich nicht; jedenfalls keine direkte. Aber jetzt sieht die Werbung für das Werben in der „Zeit“ plötzlich so aus:

Aha! Tatsächlich hat der „Economist“ kürzlich etwas so ähnliches formuliert („Die Zeit is the only German news weekly that is steadily growing its sales“). Und tatsächlich findet sich in der „New York Times“ das Zitat mit den Intellektuellen und den Promis — es ist allerdings kein Urteil der Zeitung, sondern eine Aussage des Hamburger Journalistik-Dozenten Steffen Burkhardt, die sie bloß wiedergibt.

Kommt anscheinend alles irgendwie nicht so drauf an, wenn man „Das Leitmedium“ vermarktet. (Und ich wüsste immer noch gern, was es bedeuten soll, wenn eine Zeitung „Intellektuelle und Promis gleichzeitig“ anspricht. Richard David Precht?)

Informationsfreiheit, die sie meinen: Der Klaeden-Bruder und das Leistungsschutzrecht

… ist der enge Kontakt zu Wirtschaftsminister Philipp Rösler für den Springer-Verlag fast ein Umweg, wenn es um Verbindungen in die Regierung geht.

Praktischerweise ist der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Eckart von Klaeden, nämlich der Bruder des politischen Lobbyisten der Axel Springer AG, Dietrich von Klaeden. Selten war die Funktionbezeichnung „Leiter Regierungsbeziehungen“ so treffend wie bei Dietrich von Klaeden.

Dietrich von Klaeden war in den vergangenen Jahren wesentlich damit beschäftigt, ein Gesetz herbeizulobbyieren, das die deutschen Verlage unter Führung Springers von der Politik forderten: das Leistungsschutzrecht. Das Bundeskanzleramt soll zuletzt besonders beflissen gewesen sein, diese Forderung, die es auch in den Koalitionsvertrag geschafft hat, zu erfüllen. Und im Bundeskanzleramt saß Eckart von Klaeden.

Sascha Lobo formulierte deshalb im vergangenen Sommer als eine entscheidende Frage:

War Eckart von Klaeden bei der Erstellung des Leistungsschutzgesetzes beteiligt? Wenn ja, wie? Und vor allem — warum? Und welche Qualität hatte (und hat) der Informationsaustausch zwischen den beiden Brüdern?

Andre Meister von Netzpolitik.org nahm sie auf und stellte einen entsprechenden Antrag auf Aktenauskunft nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Die Bundesregierung lehnte das ab — unter anderem mit der putzigen Begründung, dass womöglich „durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde“.

Man könnte das sehr frei übersetzen mit: Wenn wir zu früh potentielle zweifelhafte Umstände öffentlich machten, unter denen ein Gesetz zustande kommt, riskierten wir womöglich, dass es gar nicht zustande käme.

Zwischendurch stellte die Bundestagsfraktion der Linken in der Sache eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung. In der Antwort hieß es, Eckart von Klaeden sei „in Angelegenheiten des geplanten Leistungsschutzrechts für Presseverlage mit keinen Aufgaben betraut“. Was bei genauer Betrachtung die eigentlich gestellte Frage, ob er damit „befasst“ war, ebenso offen lässt wie die Frage, ob er in den Kabinettssitzungen seinen Einfluss geltend gemacht hat.

Nun ist das Leistungsschutzrecht für Verlage beschlossen und vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Es wird am 1. August in Kraft treten. Der Hinweis auf das noch laufende Gesetzgebungsverfahren kann also einer Veröffentlichung etwa der Kabinettsprotokolle nicht mehr entgegen stehen. Müsste die Regierung nicht wenigstens jetzt die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz von damals beantworten?

Der grüne Bundestagsabgeordnete und Netzpolitiker Konstantin von Notz hat diese Frage der Bundesregierung gestellt. Konkret: Hält sie an ihrem abschlägigen Bescheid der Anfrage von damals fest?

Die Antwort ist so verblüffend wie zwingend: aber natürlich. Denn zum damaligen Zeitpunkt seien die Ablehnung und ihre Begründung ja zutreffend gewesen. Wenn jemand wissen wolle, ob die Bundesregierung nun die gewünschte Auskunft geben werde, da zumindest einer der damaligen Gründe weggefallen ist, müsse er dafür einen neuen Auskunftsantrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz stellen.

(Übersetzungsversuch von mir; Originalantwort hier.)

Immerhin: Solche weiteren Anträge sind inzwischen gestellt worden. Sie werden laut Bundeskanzleramt noch geprüft.