Ist es nicht toll, in einem Land zu leben, in dem es mehr Kinderschutzvereine gibt als Kinder? Und in dem die größte Gefahr, die diesen Kindern droht, die Produktion und Ausstrahlung einer Fernsehsendung ist?

· · ·

Man bräuchte längst ein neues Wort, um das zu beschreiben, was um die RTL-Sendung „Erwachsen auf Probe“ tobt, in der vier jugendliche Paare unter Aufsicht und vor Kameras lernen, was es bedeutet, Kinder zu haben. „Hysterie“ war ganz treffend, um die Stimmung vor zehn Tagen zu beschreiben, aber seitdem ist alles viel schlimmer geworden.

60 Verbände haben den Sender Ende vergangener Woche in einer gemeinsamen Erklärung [doc] dazu aufgerufen, die Reality-Reihe nicht auszustrahlen. 60 klingt nach viel, aber das täuscht. Dabei ist zum Beispiel der „Pflege- und Adoptivelternkreis Kreis Wesel“, und da fragt man sich doch sofort, ob es in den Landkreisen Cochem-Zell, Sonneberg, Steinfurt und Alzey-Worms keine Elternkreise gibt, die hätten unterschreiben können. Oder warum von der Arbeiterwohlfahrt nur der Bezirksverband Hannover unterschrieben hat, obwohl die Organisation noch 28 weitere Landes- und Bezirksverbände hat. Und ob es nicht noch mehr obskure Organisationen wie „TQL – Total Quality Life“ gibt, die ihr Eingetragenes-Warenzeichen-Zeichen mit unter die Erklärung gepackt hätten.

Nein, da geht noch was. Bestimmt kommt morgen eine Erklärung, die 6000 Verbände unterschrieben haben, und natürlich wird das den Agenturen wieder Anlass sein für eine Meldung.

· · ·

All diese Verbände (darunter zu meinem persönlichen Entsetzen auch die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg) haben eine Erklärung unterschrieben, die davon ausgeht, dass in der Sendung „Eltern ihre Kinder für mehrere Tage in einem kameraüberwachten Haus an Jugendliche abgeben“. Keiner dieser ach-so-besorgten Verbände hat zur Kenntnis genommen, dass RTL das inzwischen bestreitet. Der Sender behauptet, die Eltern seien „die ganze Zeit bei ihren Kindern dabei“ gewesen, „oft nur wenige Meter von ihren Kindern entfernt“ und „mitunter direkt hinter dem Kameramann“. Katrin B., eine der Mütter, sagt, ihr Sohn sei „nie über mehrere Stunden alleine bei den Probeeltern“ gewesen und habe jede Nacht bei ihr geschlafen.

Die Erklärung der Dutzenden Vereine geht von einer falschen oder wenigstens unbewiesenen Annahme aus. Ob man, wenn man die Situation korrekt dargestellt hätte, wohl mehr oder weniger Unterzeichner bekommen hätte?

· · ·

Das Deutsche Jugend-Institut (DJI) hat die Erklärung nicht unterzeichnet, brauchte das aber vielleicht auch nicht, weil es seinen Beitrag zur Eskalation des Irrsinns auch so schon geleistet hat. Christian Lüders, Leiter der Abteilung Jugend und Jugendhilfe, brachte die Möglichkeit ins Gespräch, dass man den Eltern, die an der Sendung teilnahmen, eventuell die Kinder wegnehmen müsse. Wenn man bedenkt, dass der der brisanteste Vorwurf gegenüber der Sendung lautet, dass bei Kleinkindern, die vorübergehend von ihren vertrauten Bezugspersonen getrennt werden, irreparable Bindungsprobleme entstehen können, ist der Vorstoß des DJI von betörender Konsequenz: Warum Kinder nur ein paar Stunden von ihren vertrauten Bezugspersonen trennen, wenn man es gleich für Jahre tun und den Schaden maximieren kann?

Auch die Erklärung der 60 Verbände fordert die zuständigen Jugendämter auf, mit den beteiligten Eltern zu sprechen und „notfalls einzuschreiten“. Wie muss man sich einen solchen Notfall vorstellen? Die Sendung wurde im vergangenen Jahr produziert, alle irreparablen Schäden sind längst irreparabel. Aber da die Verbände davon sprechen, dass die Kleinkinder „prostituiert“ wurden, gehen sie vermutlich davon aus, dass die Eltern ohnehin nur darauf warten, dass ihr Nachwuchs endlich alt genug ist, um auf den Strich geschickt zu werden. Das könnten die Jugendämter natürlich „notfalls“ noch verhindern.

· · ·

Ist es nicht bemerkenswert, in welchem Maß diese vielen sozialen Organisationen bereit sind, im angeblichen Kampf für die Rechte der Kinder die der Eltern zu missachten? Ohne Hemmungen werden diese Paare als gewissenlose, geldgierige Monster dargestellt. Natürlich ist es richtig, Kinder notfalls auch vor ihren Eltern zu schützen, aber woher nehmen die krakeelenden Kinderschützer die Gewissheit, dass dies so ein Fall ist? Die Eltern des damals zehn Monate alten Lasse erzählen, wenn man sie fragt, dass ihr Sohn viel Spaß an dem Experiment hatte. Er sei ein aufgeschlossenes, neugieriges Kind, das nie gefremdelt habe, sagt die Mutter, und mit dem Tonmann habe er sich besonders gut verstanden.

Angesichts der ersten Folgen, die RTL der Presse vorführte, spricht nichts dafür, dass die Teilnahme an der Sendung Ausdruck dafür ist, dass die Eltern asozial sind, dass ihnen Mutter- und Vaterinstinkte fehlen, dass sie bereit sind, ihre Kinder für ein paar Euro Gefahren für Leib und Seele aussetzen.

Man kann ja die Position vertreten, dass der Einsatz der kleinen Kinder überhaupt oder im konkreten Fall unnötig, unanständig oder unzulässig ist, und dafür lassen sich auch gute Argumente vorbingen. Aber wer hier von Kindesmissbrauch oder Kindesmisshandlung spricht, verharmlost Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung.

· · ·

Angeblich können nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen schon durch eine relativ kurze Trennung von der Mutter Gehirnschäden entstehen. Bedeutet das, dass Amokläufe in Zukunft nicht mehr reflexartig durch den Gebrauch von „Killerspielen“ erklärt werden, sondern dadurch, dass die Mutter eines Amokläufers einmal drei Tage krank war und ihn als Kleinkind für mehrere Stunden in die Obhut fremder Pflegeeltern geben musste? Was glauben all die Kinderschützer denn, unter welchen Bedingungen Kinder in Deutschland und anderswo aufwachsen, wenn das Fernsehen nicht dabei ist? Wie unzulänglich die Bedinungen sind, wie viele Fehler Eltern machen, obwohl sie überzeugt sind, im besten Sinne für ihr Kind zu handeln?

Letzte Woche war ich bei einem Imbiss und ein Vater kam mit seiner vielleicht zweijährigen Tochter. Er setzte sie neben ein paar andere Gäste an den Tisch und bat sie dann, kurz auf das Kind aufzupassen, während er nochmal losging, die Getränke zu holen. Hätte ich die Polizei rufen müssen?

· · ·

Fast noch schlimmer als die Hysterie ist die Heuchelei. Als die Debatte um „Erwachsen auf Probe“ zu entgleiten begann, erklärte RTL plötzlich, mit dem Programm einen Beitrag zu einem akuten gesellschaftlichen Problem zu leisten und behauptete, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Zahl der Teenager-Schwangerschaften in Deutschland steige – in Wahrheit geht sie deutlich zurück. Genauso heuchlerisch ist es aber, wenn Familienministerin Ursula von der Leyen die Berechtigung eines solchen Formates mit dem Hinweis ablehnt, in Deutschland sei die Zahl der Teenager-Schwangerschaften „sehr niedrig“. Immerhin bekommen jährlich noch fast 6000 Mädchen und minderjährige Frauen ein Kind. Und über 5000 Minderjährige lassen ihr Kind abtreiben. Das hat schon eine soziale Relevanz, auf die sich ein Sender, der sich des Themas annimmt, berufen darf.

Man muss RTL ja nicht abnehmen, das Programm aus Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft zu machen. Aber genau so kurzsichtig wäre es, jeder Sendung eine positive Absicht schon deshalb abzusprechen, weil sie von einem Privatsender ausgestrahlt wird, der naturgemäß Fernsehen macht, um damit Geld zu verdienen.

· · ·

In die Irre läuft auch der Vorwurf, man dürfe so eine Sendung nicht als Unterhaltung inszenieren. Auch Sendungen wie „Die Super-Nanny“ und „Raus aus den Schulden“ folgen den Inszenierungs-Regeln des Reality-Genres. Die sind natürlich nicht unproblematisch und dürfen und müssen diskutiert werden. Aber sie diskreditieren auch nicht von vornherein den Versuch, gesellschaftlich relevante Themen aufzubereiten, und sie verhindern nicht automatisch eine positive, pädagogische Wirkung.

Gerade und vermutlich nur durch die Inszenierung als spannende Unterhaltung hat „Erwachsen auf Probe“ die Chance, Jugendliche zu erreichen, die sich eine seriöse Dokumentation über das Problem von Teenagerschwangerschaften nicht ansehen würden. Und bei aller Schlichtheit der Dramaturgie ist die Botschaft der Serie durchaus differenziert: Wir sehen, dass der gute Wille, sich um ein Kind zu kümmern, und die Begeisterung für das kleine Wesen, das vor einem liegt, nicht reicht. Dass schon ein Besuch im Supermarkt mit einem Kleinkind eine gewaltige Überforderung sein kann. Wir sehen, wie junge Menschen an den einfachsten Aufgaben scheitern. Und wie sie, andererseits, mit diesen Aufgaben wachsen. Es gibt Szenen von erschütternder Überforderung und rührendem Engagement.

Die Reihe vermittelt keineswegs die Botschaft, dass es okay ist, Kinder einfach abzugeben wie eine Sache. Wenn sie eine Botschaft hat, dann die, dass Kinder etwas Besonderes sind, eine Bereicherung, die aber auch extrem hohe Anforderungen an (junge) Eltern stellt. Nach den Folgen zu urteilen, die RTL vorab der Presse gezeigt hat, ist die Sendung keine Warnung davor, Kinder zu bekommen, aber eine Mahnung, die damit verbundene Verantwortung nicht zu unterschätzen.

Und es stimmt schon, dass die Fernsehmacher die Jugendlichen gelegentlich bloß stellen, sich über sie lustig machen und ihre gezielt herbeigeführte Überforderung ausschlachten. Aber verglichen mit vielen anderen Reality-Formaten gehen sie dabei behutsam mit ihren Protagonisten um und zeigen ein differenziertes Bild, nicht nur Karikaturen.

Es ist keineswegs abwegig, dass die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen in ihrer Prüfung der Sendung zu dem Urteil kam: „Die Teilnehmer werden nicht verächtlich gemacht oder zu bloßen Objekten voyeuristischer Begierden der Zuschauer herabgewürdigt. (…) Darstellungsform und -inhalt der vorliegenden Sendungen fördern keineswegs eine die Menschenwürde negierende Einstellung, im Gegenteil: Dass es sich bei Babys und Kleinkindern nicht um süße Objekte, sondern um Persönlichkeiten mit nicht nur physischen, sondern auch kommunikativen und sozialen Bedürfnissen handelt, wird sehr deutlich vermittelt – und damit werden auch verzerrte Vorstellungen bei den Teenagern zurechtgerückt.“

· · ·

Die Debatte um „Erwachsen auf Probe“ hat nun auch die Landesmedienanstalten in ihrem Büroschlaf gestört und dazu gebracht, eine Pressemitteilung herauszugeben, in der im Zusammenhang mit ihrer Arbeit sogar das Wort „prompt“ vorkommt. Ein „Eilprüfverfahren“ werde die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) durchführen: Drei Mitglieder würden sich die erste Folge am Tag nach der Sendung anschauen und „vor allem auf einen möglichen Verstoß gegen die Menschenwürde und eine die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigende Wirkung hin untersuchen“.

Stolz weist KJM-Chef Wolf-Dieter Ring darauf hin, dass das kein Ausnahmefall sei und auch keine Reaktion auf die Debatte, sondern die Jugendschützer ganz alleine recherchierten, welche möglicherweise problematischen Sendungen die Sender planten.

Der Aktionismus ist rührend, aber vermutlich kontraproduktiv. Die ersten Doppelfolge stellt nämlich erst einmal die Teilnehmer und das Experiment selbst vor; die eigentliche Baby-Betreuung scheint erst in der nächsten Folge zu sehen zu sein, die in der nächsten Woche läuft.

Auch deshalb könnte die erhitzte Debatte bei all den Zuschauern, die morgen einschalten und sich werweißwas erwarten, eine merkwürdige Enttäuschung produzieren – oder Unverständnis über die Skandalisierung im Vorfeld.

· · ·

Die meisten lautstarken Pressemitteilungen irgendwelcher Vereine lassen keinen Zweifel daran, dass ihnen an einer ehrlichen Debatte über die Chancen und Risiken der Sendung nicht gelegen ist. Das haben sie mit RTL gemein. Dem Sender gelingt es nicht einmal, die Illusion einer Gesprächsbereitschaft aufrecht zu erhalten. Er erklärte in einer Mitteilung, „alle Aspekte und Argumente“, die bei einem Pressegespräch mit den Kritikern ausgetauscht wurden, seien „nochmals in die interne Prüfung der bereits fertig gestellten achtteiligen Sendereihe“ eingeflossen. Dabei hatte RTL-Generalsekretär Thomas Kreyes in Vertretung von Geschäftsführerin Anke Schäferkordt jenes Pressegespräch mit der Aussage eröffnet: „Wir stehen ausdrücklich zu dem Format.“ Die Sendung stand für RTL nie zur Disposition, so wie für die organisierten Kinderschützer deren Ablehnung nie zur Disposition stand.

· · ·

Manche halten die Aufregung um „Erwachsen auf Probe“ für den Anfang einer überfälligen Debatte über die Werte und Grenzen des Fernsehens heute. Aber dafür müsste man schon das taube Festhalten an der eigenen Position bei kontinuierlicher Steigerung der Lautstärke mit einer solchen Debatte verwechseln.

Die Diskussion, ob eine solche Sendung ausgestrahlt werden darf oder verboten werden muss, verhindert die Frage, in welcher Form sich das Fernsehen brisanten Themen und der Lebenswirklichkeit widmen sollte und wie es seiner Verantwortung gegenüber den Protagonisten gerecht wird. Das wären Fragen, die nicht nur angesichts der Explosion von billigsten und höchst zweifelhaften Reality-Formaten im Tagesprogramm der Sender notwendig und brisant wären.

Von dem Geschrei über die Produktion von „Erwachsen auf Probe“ bleibt, nüchtern betrachtet, vor allem eine sehr berechtigte Forderung: die Mitwirkung von Kindern bei Reality-Formaten zu regeln. Bislang gibt es nur Vorschriften für Dreharbeiten mit Kindern als Schauspielern. Sinnvoll wäre zum Beispiel die Pflicht, dass ein fachkundiger Betreuer vor Ort ist, der ausschließlich den Interessen der Kinder verpflichtet ist und nicht denen der Produktion. Eine solche, vom Jugendamt vermittelte Aufsicht könnte auch dann einschreiten, wenn die Eltern der Protagonisten sich vielleicht nicht trauen. Und er könnte, wenn – wie im Fall von „Erwachsen auf Probe“ – umstritten ist, welche Bedingungen tatsächlich vor Ort herrschten, für Klarheit sorgen.

Könnten wir bitte darüber reden, wie wir das organisieren?

Ah, können wir nicht.

Die Agenturen melden, dass das ultrakonservative „Deutsche Familiennetzwerk“ beim Kölner Verwaltungsgericht eine einstweilige Verfügung beantragt hat, um die Ausstrahlung zu verbieten, weil „bereits schwangere Mädchen im Teenageralter“ durch die Sendung „ermuntert und geradezu aufgefordert werden könnten, die Schwangerschaft abzubrechen oder ihr Kind abzutreiben“. Lassen Sie alle Hoffnung fahren.f

Oder dem Autor dieser Dokumentation, dem WDR-Redakteur Klaus Martens, der sein demnächst erscheinendes Buch über dasselbe Thema nicht nur ebenfalls „Heilung unerwünscht“ nannte, sondern es auch zuließ, dass auf dessen Umschlag ein Tigel mit der durchaus irreführenden Aufschrift „Inklusive Rezeptur gegen Neurodermitis“ zu sehen ist.

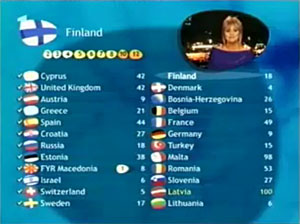

Oder dem Autor dieser Dokumentation, dem WDR-Redakteur Klaus Martens, der sein demnächst erscheinendes Buch über dasselbe Thema nicht nur ebenfalls „Heilung unerwünscht“ nannte, sondern es auch zuließ, dass auf dessen Umschlag ein Tigel mit der durchaus irreführenden Aufschrift „Inklusive Rezeptur gegen Neurodermitis“ zu sehen ist. Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich

Ich fieberte mit Katja Ebstein, Hoffmann & Hoffmann, Ingrid Peters und Mary Roos (die Gruppe Wind fand ich zum Glück damals schon furchtbar) und trug die Punkte in die dafür vorgesehene Tabelle der „Hörzu“ ein. Während der neunziger Jahre mit den schrecklichsten deutschen Teilnehmern verlor sich mein Interesse ein bisschen, aber im Revolutionsjahr 1998 war ich

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen.

Es kann natürlich sein, dass das an mir liegt. Aber der Wettbewerb macht es mir in diesem Jahr auch leicht, mich nicht für ihn zu begeistern. Vor allem mit seinen Entdemokratisierungs-Tendenzen. Weil die Zuschauer sich hartnäckig weigern, ihre Punkte so zu verteilen, wie es die Veranstalter wollen, schrauben die Veranstalter jetzt Jahr für Jahr am Reglement. Dabei sollte man beim Blick auf die Gewinner nicht glauben, dass es ein Problem gäbe: In den vergangenen fünf Jahren gewannen: die Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien und Russland – eine Mischung, wie sie bunter kaum sein könnte. Die Sieger waren: eine pompöse Feuer-Tanz-Performance, eine Gruppe Monsterrocker, eine Mainstream-Popnummer, die schlichte Ballade einer einzelnen Sängerin und eine mit einem Eisläufer aufgepeppte und mit Gimmicks überladene Show-Nummer. Das Votum des europäischen Publikums scheint so unvorhersehbar wie eh und je, aber weil sich der Schwerpunkt der Teilnehmerländer dramatisch nach Osten verlagert hat, haben es Titel leichter, die dem dortigen Geschmack entsprechen. Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“?

Länder wie die Türkei werden immer davon profitieren, dass in Westeuropa viele Türken leben. Aber verfälscht deren (vielleicht patriotisch motivierte, vielleicht auch nur geschmacklich geprägte) Stimmabgabe das Votum aus Deutschland? Oder ist das nur eine angemessene Repräsentation der sonst gern verdrängten Tatsache, dass in der Bundesrepublik viele Türken leben, die andere Musik hören, einen anderen Geschmack haben als „wir“? Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei.

Es gab Jahre, in denen sich zum Beispiel Großbritannien gefragt hat, ob das Land für seine Unterstützung des Irak-Krieges von den Grand-Prix-Zuschauern abgestraft wurde. Vermutlich hätte man in der Qualität des eigenen Beitrags überzeugendere Gründe finden können, aber ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Der Song-Contest ist auch ein Sympathie-Wettbewerb der Nationen, und das trägt erheblich zu seinem Reiz bei. Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen,

Natürlich, früher gab es auch schon das Jury-Votum, und es hatte einen gewissen Unterhaltungswert, darüber zu spekulieren, warum die deutsche ungefähr nie für Österreich gestimmt hat, und zu registrieren, wie die griechische Jury die verfeindete Türkei mit Punktentzug strafte. Dem fehlt aber erheblich die Fallhöhe im Vergleich zur Grand-Prix-Begleitfolklore der vergangenen Jahre, die das Abstimmverhalten ganzer Länder zu analysieren versucht und sogar dazu taugt, sich als Nation auf die Couch zu legen, und hysterisch zu fragen,

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“.

Jürgen Meier-Beer, der für den NDR die Wiederbelebung des Song Contest ab 1998 maßgeblich betrieben hat, griff gerne in die Kiste mit den ganz großen Wörtern, um die Bedeutung des demokratischen Vorentscheids zu beschreiben: „Das deutsche Volk entscheidet, was Ausdruck unseres Nationalstolzes ist“, sagte er 2001 und formulierte: „Die nationale Vorentscheidung ist auf die Verbindung zwischen Popmusik und nationaler Ehre auszurichten. Diese Verbindung ist einmalig: im Fernsehen, in der Popmusik und im Nationalbewusstsein“. Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun.

Man sieht, wie da mühsam jemand schraubt, um Aufmerksamkeit zu produzieren: Die Edelstripperin Dita von Teese wird auf der Bühne in Moskau tanzen, und angeblich ist die amerikanische Talkmasterin Oprah so begeistert von dem Stück, dass sie es unbedingt in ihrer Show haben wollte. Toll! Dass die deutschen Fernsehzuschauer es unbedingt in ihrer eigenen Show haben wollen, dass sie wollen, dass es gewinnt in Moskau oder ihm den letzten Platz wünschen, ist nicht zu erkennen. Warum auch? Sie haben mit diesem Beitrag ja nichts zu tun.